En fin…

Aparentemente, a las nenas se les dice

princesas porque son delicadas, simpáticas,

educadas, frágiles, sensibles y de buen

gusto. Claro que hay, en aquello, dos errores

gigantescos: el primero es que las princesas

de carne y hueso no eran (ni son) en lo más

mínimo delicadas, simpáticas, educadas,

frágiles, sensibles y de buen gusto.

Y el segundo es que no todas las nenas

quieren ser delicadas, simpáticas, educadas,

frágiles, sensibles y de buen gusto.

Las nenas son… como son. Y punto.

Igual que los nenes.

Igual que los grandes.

Igual que todo el mundo, bah.

Lo que pasa con la historia que vamos a

leer a continuación es algo bastante raro

porque, sí, su protagonista es una princesa.

FRAGMENTO DE LA VIKINGA VA A LA ESCUELA

8 de marzo de 1908

El 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el día de la mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el “Día Nacional de la Mujer”.

Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en la capital danesa, Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y por moción Clara Zetkin, líder del “levantamiento de las 20.000”, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.

Más cerca en el tiempo, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración, con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).

Mujeres Argentinas que tenés que conocer

Aimé Painé, primera mujer mapuche en cantar en su idioma

¿Quién fue? Conocida como la Princesa Mapuche, Olga Elisa Painé, nació el 23 de agosto de 1943 en Ing. Luis Huergo (Río Negro) y falleció a los 44 años en Asunción, Paraguay. Legalmente sus padres no pudieron anotarla con un nombre mapuche, por lo que eligió el nombre de Aimé como artístico. Se destacó por rescatar y difundir la música folclórica mapuche.

Estudió música y, desde chica, se destacó por interpretar cantos gregorianos en el colegio. Se dio cuenta que esos tonos y esos cantos eran muy parecidos al Taiel mapuche, canto despojado, libre y natural.

En 1973, a los 29 años, ingresó al Coro Polifónico Nacional y descubrió el significado de la música para ella. En un encuentro coral latinoamericano en Mar del Plata, en el año 1974, Aimé notó que mientras todas las delegaciones interpretaban canciones indígenas de sus países el coro argentino no las tenía en su repertorio. Esa inquietud la movilizó a la investigación sobre sus propios orígenes y descubrió que la música mapuche era una verdadera atracción espiritual, que su música provenía de la experiencia de cantar en un universo de soledad en el que se encontraba su tierra natal.

Aimé Painé fue la primera mujer mapuche en salir de gira como tal, con la vestimenta tradicional, y la primera en cantar en mapuche y en explicar esa cultura. Recorrió medio continente con su canto e investigaciones antropológicas y viajó a Ginebra para participar en sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Petrona Rosende de Sierra, primera periodista argentina y primera fundadora de un diario en Sudamérica

¿Quién fue? Considerada la primera periodista argentina, fue también la primera mujer que fundó un diario en Sudamérica: La Aljaba. Uruguaya nacionalizada argentina, Petrona Rosende de Sierra se convirtió en la primera mujer de esta región en crear un diario para difundir las cuestiones que les tocaban de cerca a toda la comunidad femenina. Se llamaba La Aljaba, y su lema rezaba: “Nos libraremos de la injusticia de los demás hombres, solamente cuando no existamos entre ellos”. El nombre del periódico, en alusión al estuche en el que las guerreras guardaban las flechas, se publicó desde 12 de noviembre de 1830 hasta el 14 de enero de 1831, durante el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. El periódico de cuatro hojas, se publicaba los martes y jueves y sus entregas eran por suscripción, para garantizar el dinero necesario para su impresión. Petrona llamaba a sus lectoras “porción hermosa de la sociedad”, aunque en sus editoriales también interpelaba a los hombres, que la ayudaban a sostener económicamente el proyecto. Apenas publicaron 18 ejemplares. Sin embargo, fue el comienzo para divulgar las ideas propuestas por aquellas mujeres que supieron evitar el silencio y conseguir un lugar por derecho propio. Además del periodismo, se dedicó con la misma pasión a la poesía y la docencia. Por ello también fue una precursora de la literatura infantil, a través de la cual compuso algunas fábulas y letras folklóricas para niños. Terminó sus días al mando de una escuela para señoritas.

En sus propias palabras: "Para que el hogar sea un pilar de virtud y patriotismo, es fundamental que la mujer se eduque, no solo en lo doméstico, sino en todo lo relativo a la vida pública y a los avances de la ciencia y las humanidades".

24 de marzo: Día de la memoria por la verdad y la justicia

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone como un día para que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional, y del régimen político democrático.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación N° 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.

La historia de las mujeres de Malvinas, contada por primera vez en un libro a 33 años de la guerra

Sus voces son rescatadas en un libro a través del cual la escritora Alicia Panero asume el desafío de contar cómo es vivir en el olvido, pasados ya tres décadas del conflicto bélico cuyo fecha de inicio se recuerda hoy.

"Estas mujeres no figuran ni en un libro de historia; se las omitió y no formaron parte de los procesos de construcción de la memoria colectiva", refiere la autora de "Mujeres Invisibles" acerca de las enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas civiles que curaron a los soldados argentinos heridos en las batallas por las islas.

Panero cuenta que algunas de ellas no habían vuelto a hablar del tema, hasta ahora.

"Todas sufrieron traumas muy fuertes por estar en contacto con los heridos", relata la escritora e investigadora, que trabaja y vive en una institución militar de Córdoba junto a su marido, que es militar.

Algunas a bordo del buque argentino Irízar, otras en una suerte de hospital ambulante en la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia y otras en centros militares, la edad de las decenas de mujeres que participaron en la guerra oscilaba los 25 años, aunque también las hubo de 15.

"El rol fundamental de estas mujeres, además de la parte médica, era la contención afectiva a los soldados, que volvían con frío, con hambre -porque no les daban de comer- golpeados, amputados o quemados", explica la escritora.

"El rol fundamental de estas mujeres, además de la parte médica, era la contención afectiva a los soldados"

El conflicto bélico representó durante mucho tiempo para estas mujeres "un hecho vergonzante porque se las vinculaba a la dictadura", según describió la autora en una entrevista con la agencia EFE.

En su libro, Panero comparte historias como la de Alicia Reynoso, una exenfermera que, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular en 2010, mencionó a su terapeuta que la estaba "pasando tan mal como en la guerra" y se abrió a hablar de lo que había callado tantos años.

A pesar de haber prestado servicio y vivido la crudeza del conflicto en primera persona, estas varias decenas de mujeres no fueron reconocidas socialmente por su labor, no reciben pensión ni fueron incluidas en la ley que reconoce a los veteranos y los caídos de la guerra de las Malvinas.

"En la ley argentina, sólo es considerado veterano de guerra el que estuvo dentro de cierto perímetro de las islas y ellas no entran en esta categoría", explicó Panero, quien aclara que sólo una de ellas, Liliana Collino, pisó el archipiélago según los registros y recibe pensión, pero la mujer prefiere "no volver a hablar del tema".

En tanto, las que sirvieron en los centros de la Fuerza Aérea son reconocidas simbólicamente como "veteranas" por esta institución, pero en los hechos no reciben la pensión vitalicia otorgada a los militares y civiles que estuvieron en el teatro de operaciones.

"Recién 30 años después del conflicto, el Congreso mandó una medalla a estas mujeres y se las invitó por primera vez a participar de un desfile", cuenta la investigadora.

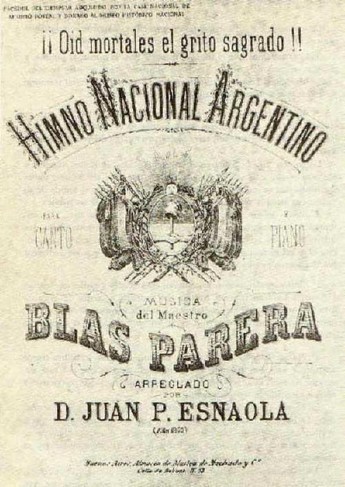

11 de Mayo: Día del Himno Nacional Argentino

La obra teatral El 25 de Mayo de Luis Morante fue el antecedente que dio lugar a la creación de nuestra canción patria. La puesta terminaba con un himno escrito por Morante, con música del español Blas Parera. Como espectador, Vicente López y Planes se inspiró en esa obra y escribió la primera estrofa de un himno que reemplazaría al anterior.

El 22 de julio de 1812, el Primer Triunvirato le sugirió al Cabildo de Buenos Aires la composición de una marcha de la patria para ser interpretada al principio de las funciones teatrales y en las escuelas al finalizar diariamente las clases, debiendo el público escucharla de pie y descubierto. Al año siguiente, la Asamblea General Constituyente del Año XIII le encargó a Vicente López y Planes la letra del himno y a Blas Parera, la composición de una nueva música. El 11 de mayo de 1813 se aprobó como Marcha Patriótica.

Los cambios desde su versión original hasta la actual

A través de su historia la canción patria sufrió varios cambios. Pasó a ser Canción patriótica nacional, Canción patriótica hasta que una copia -publicada en 1847- lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que conserva hasta la actualidad.

La letra original era marcadamente independentista y antiespañola de acuerdo al espíritu de la época. Tiempo después, la Asamblea del año XIII pide un "arreglo" en la letra con la idea de conservar un acercamiento político con diplomáticos españoles.

En 1860 Juan Pedro Esnaola realizó algunos cambios a la música, basándose en anotaciones manuscritas del compositor, creando una versión orquestada más rica desde lo armónico. Su versión original dura 20 minutos. En 1900, se reglamentó por decreto del Poder Ejecutivo utilizar una versión reducida de la marcha para actos oficiales y públicos. En 1924, se abrevió a entre 3 minutos 30 segundos y 3 minutos 53 segundos.

Facsimil de la partitura del Himno Nacional Argentino adquirido por la Caja Nacional de Ahorro Postal y donado al Museo Histórico Nacional.

Facsimil de la partitura del Himno Nacional Argentino adquirido por la Caja Nacional de Ahorro Postal y donado al Museo Histórico Nacional.

Tiempo después, gracias al hallazgo de una partitura en el Museo Histórico Nacional, atribuida a Blas Parera, se introdujeron arreglos a la versión de Esnaola y esta se estrenó al público en el Teatro Colón el 25 de mayo de 1927, recibiendo críticas.

Por decreto del entonces presidente, Marcelo T. de Alvear, se aconsejó hacer una versión más parecida a la de Juan Pedro Esnaola. Por decreto Nº 10.302, del 24 de abril de 1944, la marcha fue aprobada como himno. Su versión vigente corresponde a la transcripción realizada por Luis Lareta que se ajusta a lo acordado el 25 de septiembre de 1928 por el Poder Ejecutivo Nacional.

Versión original

Sean eternos los laureles que supimos conseguir: Coronados de gloria vivamos O juremos con gloria morir. Oid ¡mortales! el grito sagrado: ¡Libertad, libertad, libertad! Oid el ruido de rotas cadenas: Ved en trono a la noble Igualdad. Se levanta a la faz de la tierra Una nueva y gloriosa Nación: Coronada su sien de laureles Y a su planta rendido un León.

(Coro) De los nuevos campeones los rostros Marte mismo parece animar; La grandeza se anida en sus pechos, A su marcha todo hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas Y en sus huesos revive el ardor, Lo que ve renovando a sus hijos De la Patria el antiguo esplendor.

(Coro) Pero sierras y muros se sienten Retumbar con horrible fragor: Todo el país se conturba con gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la envidia Escupió su pestífera hiel Su estandarte sangriento levantan Provocando a la lid más cruel.

(Coro) ¿No los veis sobre Méjico y Quito Arrojarse con saña tenaz? ¿Y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y la Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas Luto y llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir?

(Coro) A vosotros se atreve ¡Argentinos! El orgullo del vil invasor, Vuestros campos ya pisa contando Tantas glorias hollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron Su feliz libertad sostener. A esos tigres sedientos de sangre Fuertes pechos sabrán oponer.

(Coro) El valiente argentino a las armas Corre ardiendo con brío y valor, El clarín de la guerra cual trueno En los campos del Sud resonó; Buenos Aires se pone a la frente De los pueblos de la ínclita Unión, Y con brazos robustos desgarran Al ibérico altivo León.

(Coro) San José, San Lorenzo, Suipacha, Ambas Piedras, Salta y Tucumán, La Colonia y las mismas murallas Del tirano en la Banda Oriental; Son letreros eternos que dicen: "Aquí el brazo argentino triunfó." "Aquí el fiero opresor de la patria Su cerviz orgullosa dobló."

(Coro) La victoria al guerrero argentino Con sus alas brillantes cubrió, Y azorado a su vista el tirano Con infamia a la fuga se dio; Sus banderas, sus armas se rinden Por trofeos a la Libertad. Y sobre alas de gloria alza el pueblo Trono digno a su gran majestad.

(Coro) Desde un polo hasta el otro resuena De la fama el sonoro clarín. Y de América el nombre enseñado, Les repite ¡mortales! Oíd: ¡Ya su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sud! Y los libres del mundo responden: ¡Al Gran Pueblo Argentino, Salud!

Versión virtual del Himno Nacional interpretada por los elencos nacionales

La obra realizada en abril del 2020, cuenta con 188 videos y audios originales, grabados desde sus casas, en la que participan integrantes de los nueve elencos nacionales: Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía, Coro Polifónico Nacional, Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larrimbe, Coro Nacional de Jóvenes, Coro Nacional de Niños, Ballet Folklórico Nacional y Compañía Nacional de Danza Contemporánea, bajo la dirección de Mariano Chiacchiarini y Lucia Zicos, como invitados.

Edición musical: Roberto López/ Andres Ascenio

Edición de video: Maru Bolatti

Asistente de producción: Mercedes Quetto

En diálogo con los y las protagonistas de esa emotiva interpretación, nos cuentan cómo fue realizada y las sensaciones que les generó interpretar, juntos, la canción patria, de esa forma y en ese contexto.

Mariela Bolatti, directora Nacional de Organismos Estables y editora del video

"Fue el primer video que se hizo en pandemia, la primer producción que se hizo con tantos músicos y creo que una de las únicas, me atrevo a decir, en el mundo tomando los audios originales y no sobre una pista grabada. Lo que quiere decir que cada uno grabó su parte y después se hizo un gran trabajo de edición, tanto de audio como de video, para poder coordinar esos audios, lo cual no es nada fácil.

Me lo imaginé y dije los quiero a todos juntos. Por primera vez, los diferentes organismos tocando nada más ni nada menos que el Himno Nacional Argentino. Cuando nos enfrentamos al trabajo fue como como un monstruo porque, hasta ese momento, nunca nadie había hecho eso y con tantos participantes.

Cuando hablo de los audios originales la complejidad no es editar los audios, sino hacer que suene bien. Tenemos las pistas de la parte de cada uno y eso tiene que sonar como cuando se ve en vivo. Para mí lo más importante fue la unión de los organismos bajo el Himno Nacional Argentino en un momento tan complicado".

David Morales, tenor del Coro Polifónico Nacional de Ciegos

"A mi me pasan muchas cosas cuando interpreto el Himno. Considero que es la obra que nos une a todos y todas en el momento de interpretar sus estrofas. Así seamos conocidos o no, seamos compañeros, si no nos llevamos bien con alguien, cuando llega el momento de cantar el Himno todos los argentinos lo cantamos en el lugar que se dé la situación.

Fue un trabajo muy particular interpretarlo de esta manera, me conmoví al hacerlo en estas circunstancias. Creo que es uno de los himnos más bonitos dentro de los que yo conozco. Musicalmente, es una belleza por sus movimientos y demás. Me gusta mucho cantar el Himno en el lugar que sea pero al hacerlo de esta manera sentí una sensación nueva. Que se acople de esa forma el Himno, donde participamos todos los artistas que pertenecemos al Ministerio de Cultura de la Nación realizando esta obra magnífica".

Soledad de la Rosa, soprano del Coro Polifónico Nacional

"Grabar el Himno Nacional fue una experiencia realmente extraña. En mi caso fue el primer video que realicé de manera remota, por lo cual, tuve que readaptar lugares de mi departamento para poder filmar y grabar el audio. Fue muy raro tener que maquillarme, vestirme, etc. para quedarme en casa.

Luego, cuando recibí el vídeo y lo empecé a ver, me envolvió una emoción profunda. Realmente me encantó el trabajo realizado y me hubiera gustado que pudiéramos realizar más material.

El Himno siempre nos llega al corazón".

Integrantes de los elencos interpretando el Himno Nacional Argentino (Captura de Pantalla)

Integrantes de los elencos interpretando el Himno Nacional Argentino (Captura de Pantalla)

Marcelo Balat, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional

"Guardo con mucho cariño y emoción el recuerdo de la versión del Himno que hicimos el año pasado. Me acuerdo que recién había comenzado la cuarentena y todos teníamos mucho temor y duda de saber que era esto nuevo lo que nos estábamos enfrentando. En esos días me llegó un mensaje de Mariela Bolatti comentándome esta idea y si preguntándome si tenía ganas de participar. Me pareció una idea buenísima.

Yo grabé la parte de piano. Fue algo muy lindo porque el Himno tiene un peso simbólico muy grande, es uno de los símbolos de unidad que tenemos los argentinos y, en ese momento, hacía falta eso. Al mismo tiempo era una linda forma de hacer música. Poder interpretar el Himno, desde nuestras casas y llevarlo a todas partes, con los colegas instrumentistas y cantantes que participaron, más el trabajo de quienes editaron, que fue tremendo. Fue realmente muy emotivo y el resultado fue muy lindo".

Matías Tomasetto, tenor del Coro Nacional de Jóvenes

"Los organismos artísticos nacionales somos quienes tenemos la obligación de preservar y difundir el patrimonio cultural latinoamericano y argentino. La canción patria es aquella que, no solo nos da sentido de unidad y de pertenencia, sino que es una carta de presentación ante el mundo.

Entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino fue siempre, para mí, motivo de mucho orgullo y emoción. Recuerdo, mientras lo interpreto, mi paso por la escuela, mi maestra de música anotando la letra en el pizarrón y todos mis compañeritos y compañeritas tratándonos de aprender la melodía para luego poder cantarla en un acto o en una festividad patria delante de todos los padres y madres que nos iban a ver. En la actualidad, como artista de los elencos artísticos nacionales, entonar las estrofas del Himno es una responsabilidad doble porque tengo plena conciencia que lo hago en representación del Estado argentino

En este contexto tan adverso que nos toca vivir haber podido hacer la grabación del Himno. respetando el aislamiento social obligatorio, es una manera de decir estamos presentes, que los organismos artísticos continúan velando por la difusión y preservación del patrimonio cultural y es una apuesta al futuro para que, más pronto que tarde, podamos todos y todas encontrarnos en un recinto, para poder entonar todos juntos y juntas, los artistas y el público, bien fuerte y a una misma voz el Himno Nacional Argentino".

Versión intercultural del Himno Nacional Argentino interpretada por niños y niñas de nuestro país

Niños y niñas del Coro de Niños La Salle (Argüello, Córdoba), integrantes de U.E.P.G. N° 52 Cacique Francisco Suipaz (Misión Nueva Pompeya, Chaco), Escuela N° 804 Fermín Sabalza (Barrancas, Santiago del Estero), Escuela N° 90 Bandera Argentina (Río Colorado, Río Negro), Instituto Parroquial San José (Córdoba) interpretaron, en el año 2018, el Himno Nacional Argentino en las lenguas mapuche, wichi y quichua, en señal de hermandad argentina.

Versión Mapuche Pampa, Felipe Canale

Versión Wichi, Basilio Ledesma

Versión Quichua, Rubén y Sixto Palavecino.

Esta versión es recuperada en Identidades, un sitio del Ministerio de Cultura para la difusión de contenidos y saberes culturales comunitarios.

Día de la Escarapela

La Escarapela Nacional Argentina fue creada en 1812 durante el Primer Triunvirato como distintivo en las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Fue a instancias de Manuel Belgrano, quien solicitó el uso de una escarapela nacional con el objetivo de uniformar al ejército revolucionario y, a su vez, distinguirlo de los enemigos.

Es uno de nuestros símbolos patrios, junto al escudo, el himno y la bandera. Fue el primero de todos ellos. El que marcó, con su celeste y blanco, los colores de nuestra bandera.

En la actual ciudad de Rosario, el 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano le solicitó al Primer Triunvirato que avalara el uso de una escarapela nacional con los colores blanco y azul celeste. El objetivo era tanto uniformar a todas las tropas de las Provincias Unidades del Río de La Plata como distinguirlas del ejército enemigo, que utilizaba el color rojo. El 18 de febrero del mismo año, el Triunvirato decretó el reconocimiento y uso de la escarapela como insignia patria.

Una semana más tarde, el 27 de febrero de 1812, Manuel Belgrano le informó al triunvirato que

“Siendo preciso enarbolar la bandera, y no teniéndola, la mandé hacer celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional” que había creado él mismo días antes.

El Consejo Nacional de Educación estableció el 18 de mayo de 1935 como la fecha para homenajearla.

Desde el Museo Histórico Nacional cuentan que el uso de escarapela se hizo costumbre como distintivo entre los ejércitos de España durante el 1700, y que las formas de las escarapelas variaban en lazos o moños, hasta que se estableció forma actual llamada la roseta o cucarda.

Las escarapelas eran también una forma de distinguir bandos políticos. Por eso, en las jornadas revolucionarias de mayo de 1810, Domingo French y Antonio Luis Beruti repartieron escarapelas. Aunque no blancas y celestes como solemos imaginar.

25 de mayo: Revolución de Mayo

La Revolución de Mayo es un acontecimiento bisagra en la historia de nuestro país. El 25 de mayo, en una lluviosa jornada, un grupo de patriotas trazó el camino de la Independencia. El pueblo acompañó en la Plaza y alumbró la idea de ser libre e independiente, protagonista y artífice de su propio

Un año antes de la Revolución

Exactamente el 25 de mayo de 1809 estalló un movimiento juntista en la región de Charcas, hoy Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente de la Audiencia, máximo tribunal judicial colonial, fue nombrado presidente de una junta local que gobernaría en nombre del rey Fernando VII de España.

Entre los motivos que condujeron a este movimiento estaban los rumores que se esparcieron sobre los própositos que perseguía Carlota Joaquina de Borbón, hermana mayor de Fernando VII, y princesa de Portugal -cuya corte se había trasladado a Río de Janeiro a fines de 1807 por la invasión de los ejércitos napoleónicos-, sobre anexar Charcas a los dominios portugueses. Pronto, en julio, la ciudad de La Paz replicó la experiencia. Pero tanto desde Lima como desde Buenos Aires se enviaron fuerzas para reprimir los alzamientos.

Pese a su fracaso, estas juntas fueron ensayos y muestras de la incidencia de un nuevo lenguaje político: el de la soberanía popular. Esta teoría argumentaba que los pueblos habían delegado la soberanía en el rey. Pero ante la circunstancia de que Fernando VII fue hecho cautivo por Napoleón, a partir de este vacío de poder, el poder volvía a los pueblos.

La primera opción: una mujer

El llamado proyecto carlotista agrupó a varios personajes que formarían parte del elenco revolucionario: Juan José Castelli, Antonio Beruti, Hipólito Vieytes, los hermanos Nicolás y Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Belgrano, abogados letrados y comerciante. En septiembre de 1808 propusieron que el Virreinato del Río de la Plata fuera gobernado por una regencia de Carlota. Así, aspiraban "americanizar" el imperio español, al mantener el gobierno en la misma dinastía e integrando la monarquía con mayor autonomía.

A partir de sucesivos contactos le extendieron a Carlota la invitación para que viajara desde Río de Janeiro hasta el Río de la Plata para ser nombrada regente. Si bien estuvo muy cerca de concretarse, la oposición española e inglesa hizo naufragar esta opción, en lo que veían como un desequilibrio entre las potencias al quedar unidas las coronas de Portugal y de España en América, bajo la figura de una mujer.

La vigilia: el petitorio al Cabildo

El 24 de mayo de 1810, milicianos recorrieron calles y domicilios de Buenos Aires recolectando firmas para elevar un petitorio al Cabildo demandando que se disolviese la Junta conformada esa tarde, presidida por el virrey Cisneros. Las hojas del petitorio estaban membretadas con los sellos de la realeza española, para otorgarle mayor oficialidad al documento.

El documento hablaba en nombre de "Los vecinos, comandantes y oficiales de los cuerpos voluntarios de esta capital de Buenos Aires que abajo firmamos por nosotros y a nombre del pueblo…", solicitando que se cumpliese la voluntad del Cabildo Abierto del 22 de mayo, que había resuelto el nombramiento de una nueva Junta excluyendo al virrey.

El Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810. Se decidió reemplazar al virrey Cisneros por una Primera Junta. Cuadro de Juan Manuel Blanes

Se reunieron más de 400 firmas. Las que aparecen en primer lugar son las de los comandantes de los cuerpos milicianos que se habían conformado a partir de las invasiones inglesas en 1806 y 1807.

Tanto Domingo French como Antonio José Beruti -inmortalizados en la memoria colectiva repartiendo escarapelas, aunque en realidad se trataron de lazos blancos y rojos-, estamparon su firma "a nombre de 600", en representación de los milicianos que comandaban, de la llamada "Legión infernal", "chisperos" o agitadores. Las cintas blancas representaban la unidad entre españoles europeos y americanos; y las rojas, la oposición al virrey: eran distintivos políticos.

Historia en los Museos

En la sala Capitular del Cabildo se exhiben algunas de las hojas del documento, cuyo original está en el Museo Histórico Nacional.

Se trata de un documento excepcional por varias razones. En primer lugar, porque partió de una iniciativa no institucional: no medió en su escritura ningún escribano. Además, quienes lo redactaron y lo firmaron realizaron demandas en representación del "pueblo", y así como no delegaron su redacción exigían que, de ahí en más, la soberanía no se delegara en autoridades coloniales.

Junto con el petitorio, al día siguiente, el 25 de mayo, se entregó una nómina con los que serían integrantes de la "Primera Junta".

El 25 de mayo de 1810, según Francisco Fortuny

En aquella época, las firmas no eran garabatos ilegibles e indescifrables, sino que se solía estampar nombre y apellido completos, porque su función era la identificación. Generalmente iban acompañadas de las denominadas rúbricas "en canastilla" o "ringorrango", firuletes que adornaban y ornamentaban el trazo, como una marca de autenticidad de la firma. La firma de este petitorio al Cabildo afirmaba una decisión política, convirtiendo a sus autores en actores de una revolución.

Entre las 26 carillas de firmas que acompañan el petitorio se encuentra la de un cacique limeño, que firmó "Yo el Cacique Don José Minoyulle", llamativamente reproduciendo la fórmula real, dado que los reyes firmaban "Yo El Rey". Probablemente fuera Don Francisco Humac Minoyulle, escribano de las comunidades indígenas de Lima.

El mismo diario anónimo del soldado de Patricios anteriormente citado, cuyo comandante pasó a ser presidente de la Junta, concluye el 25 de mayo de 1810 con la siguiente frase: "Desde este día adelante, Revolución".

Fuente: Área de Investigación del Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo.

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario